- 気づけば、疲れが抜けない。

- なんとなくイライラしやすくなった。

- 夜は寝つきが悪く、朝は目覚ましに叩き起こされても頭がぼんやりしている。

それでも私たちは、「まあ、よくあること」と自分をごまかしながら、日々の忙しさに追われていきます。

しかし、こうした“よくあること”が、実は深刻な不調の入り口だったとしたらどうでしょうか。

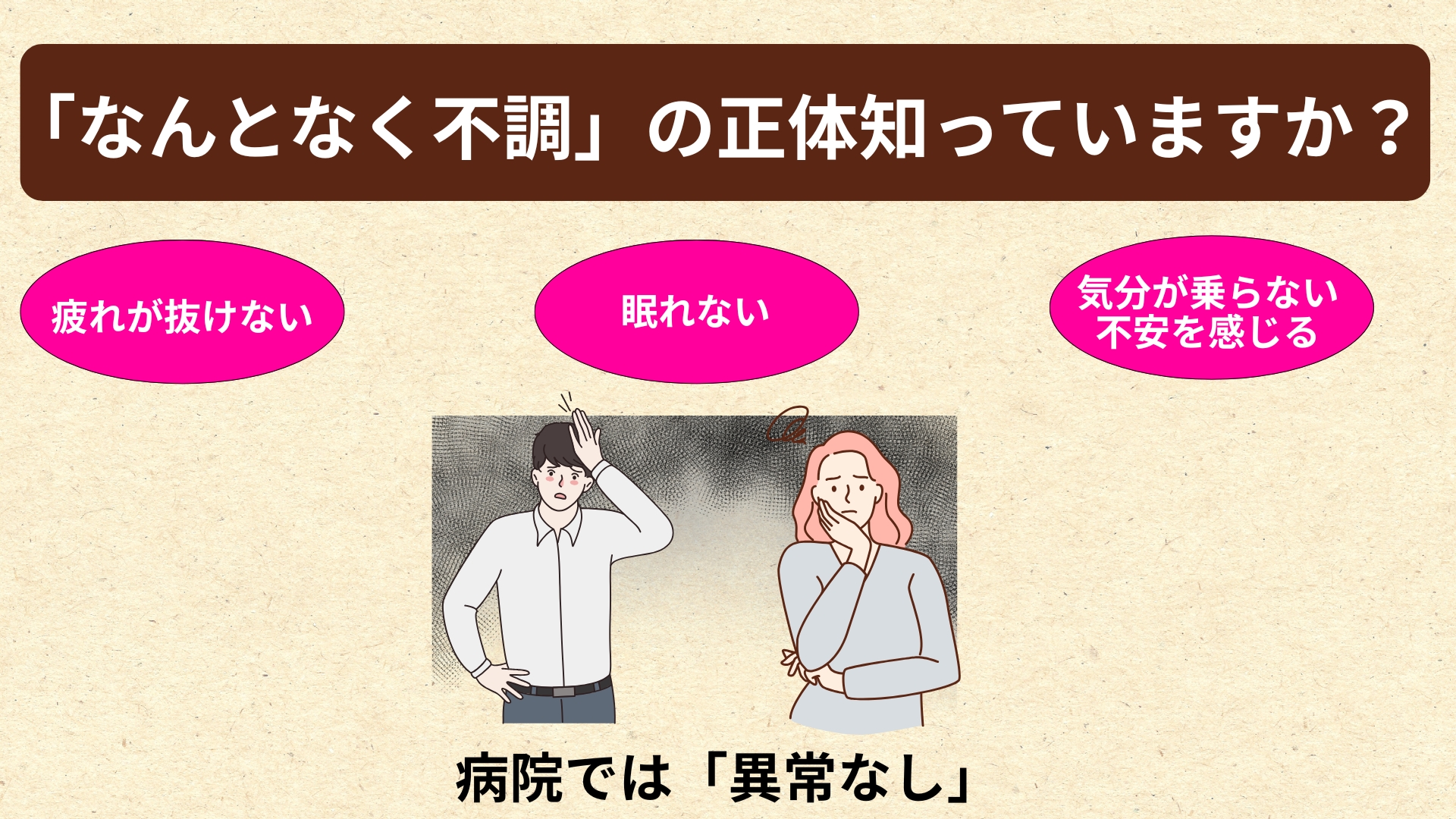

病院へ行っても「異常なし」と言われ、でも不調は確かにある。

誰にも理解されないまま、そのつらさを抱えている人が、今、急増しています。

かつては高齢者の問題とされていた「慢性的な疲れ」や「睡眠の質の低下」が、今では20代・30代でも当たり前のように見られるようになりました。

それは単なる加齢でも、甘えでもなく、明らかに現代社会が引き起こしている“新しい時代の病”なのです。

本章では、そんな「原因不明の不調」がなぜこれほどまでに増えているのか、その背景に迫っていきます。

まずは、その最たる例である“慢性疲労・ストレス・睡眠障害”に焦点を当ててみましょう。

🔷 慢性疲労・ストレス・睡眠障害 ― 働きすぎ社会の代償

現代人の多くは、ほとんど無意識のうちに“疲れを抱えたまま”生きています。

朝から晩までパソコンと向き合い、膨大なメールに返信し、会議をこなし、気づけばスマホで仕事の続きを確認している。

- 「休んでいるつもりなのに疲れが取れない」

- 「ベッドに入っても眠れない」

- 「休日も何となく気が休まらない」

―そんな声が後を絶ちません。

それは偶然でも、一時的な体調不良でもなく、“慢性疲労”という状態がすでに定着してしまっているサインです。

疲労とは本来、体からの「休んで」というシグナルです。

ところが現代人は、このシグナルを無視し続けています。

根性論や効率至上主義に慣れてしまった社会では、疲れを「怠け」と感じ、限界まで自分を追い込んでしまいがちです。

このような生活を長く続けると、自律神経が乱れ、交感神経が常に優位な状態になってしまいます。

交感神経が優位な状態では、脳も筋肉も“戦闘モード”を維持したまま休まることがありません。

その結果、夜になってもリラックスできず、眠りが浅くなり、睡眠の質が著しく低下します。

眠れないまま朝を迎え、再び疲れた体で仕事に向かうという悪循環が始まります。

このような状態を放置しておくと、「なんとなく調子が悪い」という段階から、「何をしても疲れが取れない」「気力が湧かない」「常に不安を感じる」といった深刻な症状に進行していくのです。

さらに見逃せないのは、ストレスの蓄積によってホルモンバランスにも影響が出るということです。

慢性的なストレスは、コルチゾール(ストレスホルモン)を過剰に分泌させ、女性ホルモンや男性ホルモンの正常な働きを妨げます。

ホルモンバランスが崩れると、体温調節、感情の安定、免疫力、さらには消化や代謝機能にまで支障をきたします。

つまり、ただ“疲れているだけ”に見える状態の裏には、体と心を司るあらゆるシステムの乱れが潜んでいるのです。

こうした問題が起こる背景には、「働きすぎ社会」という構造的な問題があります。

テレワークの導入やデジタル化によって働き方は大きく変わりましたが、皮肉なことに、その変化が私たちの“休息の境界線”を曖昧にしてしまいました。

仕事とプライベートの区切りがつかなくなり、いつでもどこでも仕事のことが頭から離れない。

これはまさに、心が休む暇もない“脳疲労”の時代と言えるでしょう。

また、スマートフォンやSNSに常に接続されていることも、精神的な緊張を緩める時間を奪っています。

夜になってもブルーライトにさらされ、交感神経が鎮まらないまま夜更かしをし、眠りが浅くなる。

こうして、私たちは“休むべきタイミング”を見失ってしまっているのです。

そして何より恐ろしいのは、こうした状態が“当たり前”になってしまっていることです。

「みんなそうだから」「自分だけじゃないから」と無理を重ねるうちに、体はどんどん悲鳴を上げていきます。

今、不調に気づけることは、実は幸運なことなのです。

まだ手遅れになる前に、体が発するサインに耳を傾けることができれば、私たちは本来のバランスを取り戻すことができます。

そしてその第一歩は、「休む」ということを“後ろめたいこと”ではなく、“戦略的な選択”として捉える視点を持つことです。

体の声に敏感になること。

無理にがんばるのではなく、自分をいたわる時間を意識してつくること。

それが、慢性疲労やストレス、睡眠障害の“根っこ”を断ち切るために最も重要な習慣です。

🔷 検査では異常なし…けれど不調は続く ― それが「未病」

「体がだるい」「頭が重い」「なんとなく気分が落ち込む」。

そんな不調を感じて病院に行ってみても、血液検査もレントゲンも異常なし。

「特に問題はありませんね」と言われ、湿布やビタミン剤を出されて終わる。

それでも、つらさは変わらない。

こうした“診断がつかない不調”に、心当たりのある人は多いのではないでしょうか。

この状態こそが、まさに「未病(みびょう)」です。

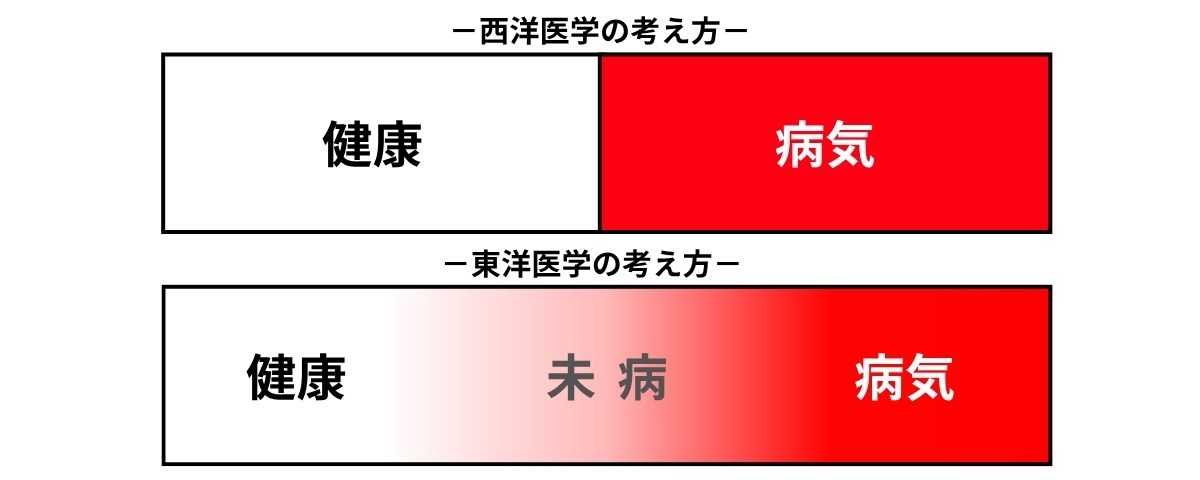

未病とは、東洋医学における考え方で、「病気にはなっていないけれど、健康ともいえない中間の状態」を意味します。

西洋医学では、病名がつかない限り「健康」とされてしまうことが多いですが、未病は「その手前にすでに乱れが起きている」という視点を持ちます。

つまり、「まだ病気じゃないから大丈夫」ではなく、「今こそ整えるべきタイミング」なのです。

では、なぜ私たちは未病の状態になってしまうのでしょうか。

最大の原因は、自律神経やホルモン、免疫、代謝といった体の“システム”の微妙な乱れにあります。

ストレスや睡眠不足、運動不足、食生活の偏りなど、ちょっとした習慣の積み重ねが、体内のバランスを少しずつ崩していく。

その結果、疲れやすい、冷えやすい、イライラする、集中力が続かない…といった症状が現れ始めます。

ただ、これらの症状は数値では見えにくく、検査で「異常なし」とされてしまうことが多いのです。

ところが、本人にとっては確かに不快でつらい。

しかもこの段階で適切に対処しないと、やがて高血圧や糖尿病、うつ、不眠症など、明確な病名がつく状態に移行してしまうことがあります。

未病とは、いわば「心と体が静かに助けを求めているサイン」なのです。

このサインに気づけるかどうかが、健康を維持できるかどうかの分かれ道になります。

もう一つ重要なのは、未病には「自覚症状がある」という特徴です。

「なんかおかしい」と思える感覚は、あなたの体が自ら発しているSOSです。

これは“病気の予兆”というだけでなく、“自分を整えるチャンス”でもあります。

未病の段階でケアをすれば、体は驚くほどスムーズに本来の調子を取り戻します。

逆に、「気のせい」と放置してしまうと、そこから坂道を転げ落ちるように、本格的な不調へとつながってしまうのです。

とはいえ、「じゃあどうすればいいの?」と思われるかもしれません。

薬も処方されない、検査でも異常がない、でも体は確実にしんどい。

そんなときに必要なのは、“内側を整えるケア”です。

つまり、

- 自律神経やホルモンのバランスを整える

- 呼吸を深めてリラックスする

- 質の良い睡眠をとる

- 腸内環境を整える

…など、身体全体の調和を取り戻すアプローチです。

ここで大きな力を発揮するのが、「香り」の持つ力です。

香りは、大脳辺縁系という感情や記憶、自律神経に深く関わる脳の部位に直接働きかけます。

メディカルアロマを用いれば、薬に頼らず、体のバランスそのものをやさしく調整することができるのです。

香りの心地よさに癒されるだけでなく、神経やホルモンに働きかける“本質的なケア”ができるというのが、最大の魅力です。

未病の段階で、このようなセルフケアに取り組めるかどうか。

それが、“健康を維持する人”と“慢性病に進む人”との大きな違いになります。

そして何より、未病は「あなたの努力次第で戻れる地点」でもあるのです。

本書では、そんな未病の状態をリセットするための具体的な方法を、これから詳しくお伝えしていきます。

🔷 体と心の不調は性別を問わず忍び寄る

「体調が悪いのは女性のほうが多い」というイメージを持っている方は少なくありません。

たしかに、ホルモンの変化や月経周期、更年期など、女性特有の要因による不調は多く存在します。

しかし、ここで強調したいのは、「体と心の不調は、決して女性だけの問題ではない」という事実です。

現代のストレス社会においては、男性にも女性にも、等しく“原因不明の不調”が忍び寄っています。

それなのに、性別によってその自覚のされ方や対処の仕方には大きな違いがあります。

まず、女性は比較的「不調を言葉にしやすい」傾向があります。

「最近眠れなくて」「ちょっと疲れが取れなくて」と、人に相談したり、ケアアイテムを取り入れたりする行動が自然にできる人が多いのです。

一方で男性は、どれだけ体にサインが出ていても、「まだ頑張れる」「気のせいだ」と自分に言い聞かせてしまうことが少なくありません。

特に責任感の強い人ほど、不調を認めることに抵抗を感じやすく、気づいたときには深刻な状態になっているというケースも多いのです。

そして男性の不調は、心の状態として現れることも多くあります。

「やる気が出ない」「イライラしやすい」「朝起きるのがしんどい」といったメンタル面の変化が、体の異常よりも先に現れることがあるのです。

これらはまさに、自律神経やホルモンバランスの乱れが引き起こしている“見えない不調”のサインです。

また、男女の体のつくりは異なるため、同じストレスでも影響の出方が異なります。

たとえば女性は、ストレスによってホルモン分泌に影響が出やすく、PMS(月経前症候群)や生理不順、更年期の不調として表れやすくなります。

一方の男性は、ストレスによって交感神経が過剰に働きやすく、肩こりや頭痛、胃腸の不調、さらには高血圧や睡眠障害として出ることが多いのです。

つまり、男女問わず“ストレスが内側の乱れを引き起こしている”という本質は同じでも、それがどのような形で現れるかには違いがあるということです。

ここで問題なのは、多くの人が「自分はまだ大丈夫」と思い込み、適切なケアを後回しにしてしまうことです。

その結果、軽い不調が慢性化し、いつのまにか深刻な状態に進んでしまうこともあります。

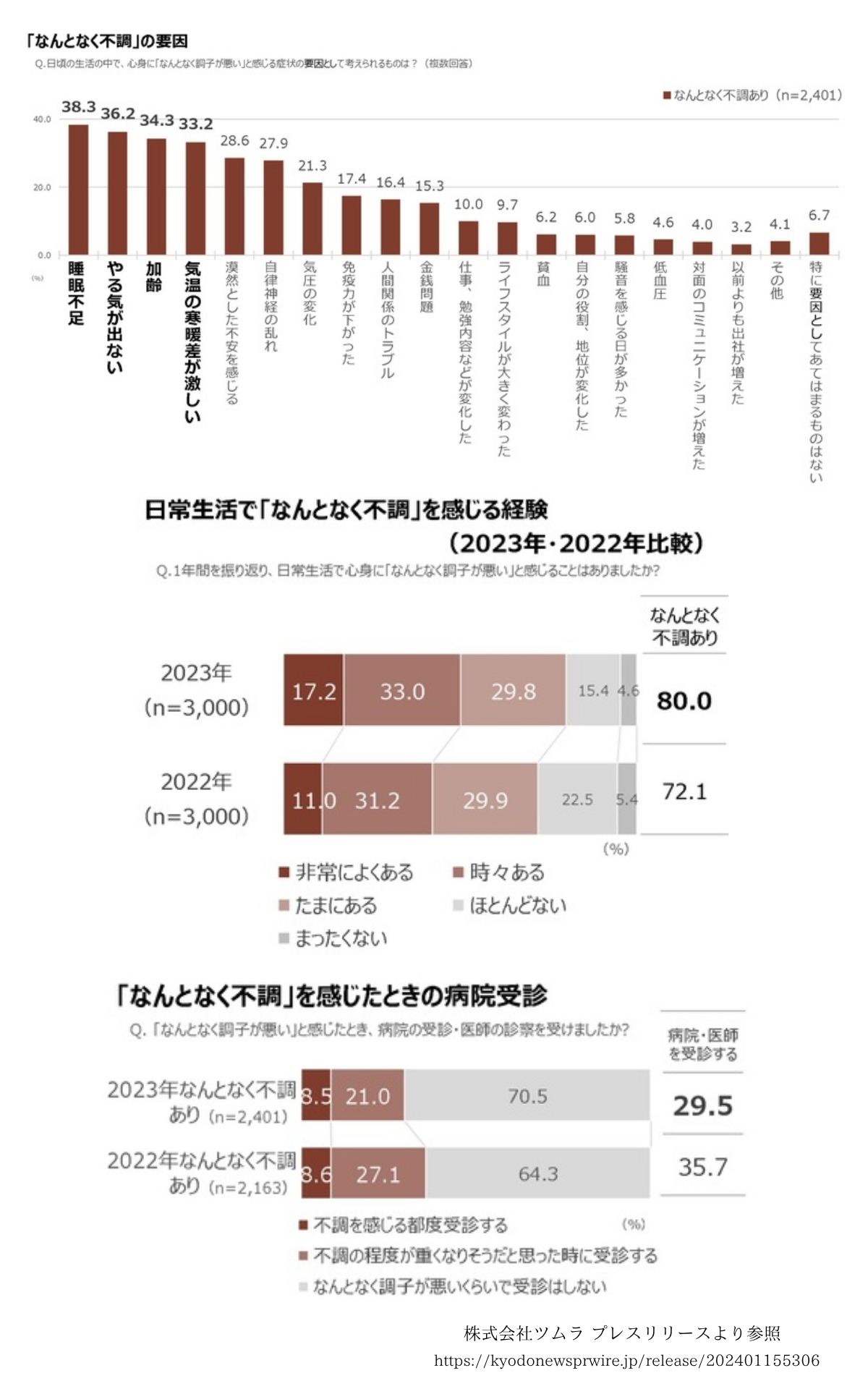

実際、株式会社ツムラが実施した「第4回 なんとなく不調に関する実態調査」によれば、2023年に「なんとなく不調」を感じた人は80.0%と前年(72.1%)よりも増加し、特に30代女性では9割と最も高い結果が出ています。

また、「なんとなく不調」で医療機関を受診する人は29.5%と、前回(35.7%)より減少しており、受診しない人が増加傾向にあることが示されています。

これは、“病気になる前のケア”が重要であるにも関わらず、多くの人が見過ごしてしまっている現実を示しています。

性別に関係なく、体と心は密接につながっており、そのバランスが崩れたときには、何らかのサインが必ず現れます。

たとえば、なんとなく呼吸が浅くなっていたり、寝ても疲れが取れなかったり、食欲にムラがあったりすることはありませんか?

これらは決して些細なことではなく、「今、整える必要がありますよ」という体からのメッセージなのです。

本書では、そうした“未病”の段階でこそ取り入れたい自然療法として、メディカルアロマの力を活用する方法を提案しています。

香りは、私たちの性別や年齢、体質を問わず、大脳辺縁系を通して心と体のバランスに働きかけてくれる、とてもパーソナルでありながらパワフルなツールです。

そして何より、香りは「心地よい」と感じた瞬間に自律神経が反応し、リラックスモードへと導いてくれます。

それはまるで、がんばりすぎているあなたの肩をそっとなでてくれるような優しさです。

性別を問わず、すべての人が、自分の内側にある“自然治癒力”を思い出すことができる。

そんなきっかけとして、アロマは今、多くの人に必要とされているのです。

🔷 見過ごされやすい“プレ不調”のサインとは?

本格的な体調不良になる前に、必ずといっていいほど現れる「小さなサイン」があります。

それが“プレ不調”です。

まだ病気とは呼べないけれど、どこかしら違和感がある。

日常のなかにひっそりと潜むこの小さな違和感は、多くの場合、見過ごされがちです。

「まぁ大したことない」「一晩寝れば治るだろう」

そんなふうに無視してしまうことで、プレ不調はやがて“本物の不調”へと姿を変えていきます。

では、どんなサインがプレ不調なのでしょうか。

たとえば、朝スッキリ起きられない、午後になるとやたらと眠くなる、気づくとため息をついている、というのもその一つです。

「最近、笑ってないな」と感じたときも、心のエネルギーが減っているサインかもしれません。

体のサインとしては、

- 肩が重い

- まぶたがピクピクする

- 胃がもたれやすい

- 肌の調子が不安定

- 手足が冷える

といった変化も、立派なプレ不調の兆しです。

これらの症状は、病気の診断がつくほどではありませんが、確実に体が「何かおかしい」と訴えている状態です。

実は、私たちの体はとても正直で、常にバランスを取ろうとしています。

しかし、ストレスや生活リズムの乱れ、栄養の偏りなどが積み重なると、その調整機能が少しずつ狂いはじめるのです。

それがプレ不調という形で、さまざまな小さなトラブルとなって現れてくるのです。

この段階で気づき、対処できれば、体は驚くほど素直に整いを取り戻してくれます。

逆に言えば、ここをスルーしてしまうことが、慢性的な不調や本格的な病気につながる第一歩になるのです。

プレ不調が見過ごされる大きな理由のひとつは、「日常に溶け込んでいるから」です。

毎日の忙しさのなかで、「疲れてるのは当たり前」と思ってしまったり、「みんな同じくらい頑張ってる」と自分を納得させてしまったり。

本来であれば、“少しでも異変を感じたらケアする”という感覚を持つべきですが、私たちはいつのまにか、「無理をすること」に慣れてしまっているのです。

だからこそ、「プレ不調」という概念を知ることは、健康への第一歩です。

それは、体と心が発する“ささやかな声”に気づくためのアンテナを持つことでもあります。

たとえば、寝る前にスマートフォンを見る時間を10分短くする。

朝、ゆっくり深呼吸する時間をとってみる。

カフェインを摂りすぎていないか、夜更かししていないかを見直す。

そんな小さな工夫が、プレ不調を本格的な不調にさせない“分かれ道”になります。

そして、プレ不調をケアするうえでとても有効なのが、「香り」の力です。

香りは、意識しなくても脳に届き、感情や自律神経にやさしく働きかけてくれます。

仕事の合間に深呼吸とともに精油の香りを感じるだけでも、交感神経の過緊張がやわらぎ、心と体がリセットされていきます。

つまり、香りは“がんばらなくても整えられる”という、現代人にぴったりのセルフケア方法なのです。

プレ不調に早めに気づくことは、単に病気を防ぐというだけでなく、「もっと自分に優しくなれる生き方」へとつながっていきます。

本来のパフォーマンスを発揮しながら、心地よく日常を過ごすために。

今のあなたに必要なのは、「まだ大丈夫」ではなく、「今こそ整えよう」という視点かもしれません。

コメント